Введение

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в современной России становится все заметнее. Каждый год правительство РФ утверждает строительство новых крупных электростанций на базе ВИЭ [1]. Активнее всех в данном секторе энергетики развивается ветроэнергетика [2, 3]. Строительство новых сетевых ветроэлектростанций (ВЭС) планируется все в большем числе регионов России. Также стремительно совершенствуется конструкция ветроустановок (ВЭУ). Промышленные компании КНР освоили выпуск ветроустановки единичной мощностью 18 МВт [4]. В России компания «Силовые машины» планирует к 2027 году начать серийный выпуск установок мощностью 5,3 МВт, в то время как подразделение РОСАТОМа «ВЕТРООГК» производит ветроустановки и эксплуатирует крупные ВЭС в российских регионах [5]. Все это говорит о ветроэнергетике как о стремительно развивающейся отрасли российской энергетики [6, 7]. Однако данные проекты не получили бы такого развития без значительной финансовой поддержки со стороны государства, ведь, как известно, крупные ВЭС являются дорогостоящими и на строительство нового ветропарка, например общей установленной мощностью порядка 200 МВт, выделяют десятки миллиардов рублей [8]. Такие финансовые затраты не позволяют реализовывать подобные проекты негосударственным компаниям, поскольку они просто не окупятся. В данной работе будут рассмотрены ветроустановки установленной мощностью 200–500 кВт [9], которые широко выпускаются промышленными компаниями разных стран.

Цель исследования – анализ возможности применения ветроустановок установленной мощностью 200–500 кВт в автономных системах электроснабжения, изолированных от энергосистемы.

Материалы и методы исследования

Производство ветроустановок средней мощности развивается в России не так стремительно, как в странах Европы, поскольку там экологическая ситуация регламентируется гораздо жестче [10]. Крупными производителями ветроустановок средней мощности в Европе являются компании Wind Energy Solutions (Нидерланды) и Vergnet (Франция). Их ветроустановки обладают рядом интересных свойств. В качестве примера рассмотрим ветроустановку модели GEV MP компании Vergnet установленной мощностью 275 кВт (рис. 1) [9], которая имеет высоту башни 60 м, вес всей ветроустановки составляет около 20 т. Данная модель ветроустановки требует наличия фундамента объемом около 15 м3 и отличается простотой сборки: компоненты ветроустановки могут быть собраны на месте установки с использованием только вилочного погрузчика, при этом автомобильный подъемный кран не требуется; затем ветроустановка поднимается в рабочее положение с помощью встроенной гидравлической лебедки. Применение в конструкции ВЭУ двухлопастного ротора упростило проведение регламентных работ по техническому обслуживанию генератора и лопастей, в частности для этого потребуются усилия лишь двух человек, которые с помощью лебедки легко и безопасно опустят ветроустановку на землю примерно за 1 час.

Рис. 1. Ветроустановка модели GEV MP [9]

Важным преимуществом модели GEV MP является также возможность быстрой доставки – вся конструкция помещается в пяти стандартных 13-метровых контейнерах, которые можно доставить при помощи грузовой автомашины [9]. Стоит отметить наиболее значимые особенности, помимо удобства транспортировки, монтажа и обслуживания.

Во-первых, в данной модели ветроустановки используется асинхронный генератор промышленной частоты 50 Гц, поэтому в комплекте отсутствует дорогостоящий инвертор. Включение ветроустановки с асинхронным генератором в автономную систему электроснабжения с наличием основной генерации, построенной на базе газопоршневых двигателей, не будет вызывать недопустимых электромеханических переходных процессов.

Во-вторых, наличие в комплекте ветроустановки конденсаторной батареи позволяет обеспечить значение коэффициента мощности асинхронного генератора, равного 1, т.е. ВЭУ не будет выдавать (потреблять) реактивную мощность в электрическую сеть.

В-третьих, ветроустановка модели GEV MP имеет относительно небольшую стоимость, что обусловлено компактной конструкцией и отсутствием инвертора.

Очевидно, что использование ветроустановки модели GEV MP на удаленных энергообъектах может оказаться выгодным решением. Ветроустановки средней мощности уже применяются в системах электроснабжения удаленных объектов России, например на Дальнем Востоке, где присутствует стабильный сильный ветер [11]. Оценим возможности применения подобных ветроустановок в автономной системе электроснабжения нефтепромысла.

Результаты исследования и их обсуждение

Освоение крупного месторождения нефти, как правило, происходит поэтапно. В связи с этим в электрической сети нефтепромысла предусмотрен поочередный ввод новых электрических нагрузок.

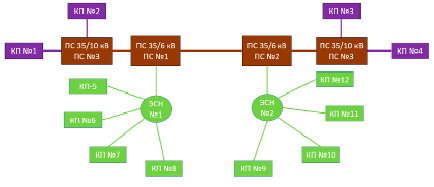

Предположим, что существует электрическая сеть напряжением 6 кВ автономной системы электроснабжения нефтепромысла с наличием электростанции собственных нужд (ЭСН), работающей на попутном газе. В электрической сети имеются 12 потребителей в виде кустовых площадок (КП); 4 из которых на напряжение 10 кВ, остальные – на 8–6 кВ. Каждая кустовая площадка потребляет 4 МВт активной мощности и 2,2 МВт реактивной мощности. Таким образом, общее потребление активной мощности на месторождении нефти составит 48 МВт. Каждая ЭСН состоит из 6 машин установленной мощностью 6 МВт, т.е. установленная мощность всех генераторов составит 72 МВт (рис. 2). Резерв генерации обеспечивает критерий резервирования «N-2», т.е. одна генерирующая машина находится в «холодном» резерве (полностью отключена), а на остальных генераторах обеспечивается «вращающийся» резерв в объеме еще одной машины. Таким способом формируется электрическая сеть, в которой обеспечивается полное покрытие необходимой нагрузки и выполняется критерий резервирования. Предположим, что в сети месторождения прогнозируется увеличение нагрузки потребителей на 18 МВт, т.е. общее потребление составит 66 МВт.

Рис. 2. Структурная схема автономного электроснабжения потребителей нефтедобычи Источник: составлено авторами

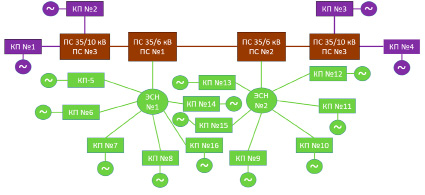

Рис. 3. Структурная схема перспективной автономной системы электроснабжения потребителей нефтедобычи с использованием ВЭУ Источник: составлено авторами

При такой ситуации мощности установленных генераторов ЭСН будет недостаточно для обеспечения критерия резервирования, ведь с его учетом максимально возможная генерация на станциях составляет 60 МВт – не хватает еще 6 МВт. Вариант выхода из сложившейся ситуации является традиционным – расширение действующей электростанции: ввод еще одного генератора мощностью 6 МВт на одну из ЭСН.

Рассмотрим альтернативный вариант. Предположим, что недостающие 6 МВт генерации можно получить при помощи ветроустановок средней мощности.

Для определения их числа нельзя отталкиваться от их установленной мощности, поскольку такую мощность они выдают в сеть при самых благоприятных условиях – стабильном сильном ветре. Например, ветроустановка модели GEV MP с установленной мощностью 275 кВт выдает 275 кВт при скорости ветра 12–25 м/с. Измеренные метеостанцией скорости ветра в регионе, как правило, замеряются флюгером, который расположен на высоте 10 м над землей, а значит, его показания неактуальны. Необходимо пересчитать скорость ветра на высоту башни ВЭУ. Существуют различные методики того, как это можно сделать, но одной из наиболее популярных и ранних является методика В.Ю. Милевского [12, 13]:

м/с

м/с

где V0 – скорость ветра, измеренная вблизи земной поверхности на высоте h0 (высота флюгера – 10 м);

h1 – высота башни, м;

m – показатель степени для слоя атмосферы;

Kр – коэффициент, учитывающий рельеф местности:

Kр = КА / KМС,

где КА – фактический класс открытости местности в баллах масштаба открытости;

KМС – класс открытости опорной метеостанции.

После пересчета скорости ветра на высоту башни определим число ВЭУ исходя из той активной мощности, которую они будут генерировать при рассчитанной скорости ветра.

Исходя из среднего коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) для ВЭУ, который равен, как правило, 32–33%, примем, что с учетом скорости ветра рассматриваемая модель ВЭУ будет выдавать на высоте башни (50–60 м) около 90 кВт активной мощности, а значит, для реализации 6 МВт потребуется 6000/90=66,67 – 67 ветроустановок. Немало, однако, учитывая простоту сборки и доставки, вполне допустимо.

Основная выгода от использования ВЭУ на нефтепромысле заключается именно в территориальном распределении этой генерации по объектам нефтепромысла.

Ветроустановки будут подключаться в электрическую сеть 0,4 кВ в непосредственной близости от потребителей электроэнергии, тем самым как минимизируя потери активной мощности в системе электроснабжения, так и снижая общую электрическую нагрузку ВЛ 6–10 кВ.

Подключение ветроустановки осуществляется отпайкой к ВЛ 0,4 кВ, питающей потребителя (рис. 3). Важно понимать, что практически все модели ветроустановок на выводах ветрогенератора имеют 0,4–0,69 кВ, а значит, придется повышать напряжение до уровня приемной сети. Потребуется трансформаторная подстанция (ТП) для каждой ВЭУ, и, поскольку ВЭУ разнесены по всей территории месторождения, объединить их для подключения нескольких ВЭУ к одной ТП не получится, поэтому придется прокладывать слишком длинный кабель до подстанции, а на напряжении 0,4 кВ потери мощности в нем будут слишком большими [14]. Тем не менее, это все еще может оказаться выгоднее увеличения мощности ЭСН.

Очевидно, что рост нагрузки потребителей нефтепромысла способствует загрузке ЭСН до максимального режима и может привести к необходимости реконструкции электрической сети: увеличению сечения ВЛ 6–10 кВ. В случае применения распределенной генерации, возможно, этого удастся избежать или, как минимум, снизить объемы реконструкции, поскольку сетевые элементы в данном случае будут менее загружены.

Заключение

Возобновляемые источники энергии на сегодняшний день остаются дорогостоящими техническими устройствами, и их применение в системах электроснабжения в большинстве случаев нецелесообразно. Однако в автономных системах электроснабжения применение ВЭУ средней мощности в синергии с традиционными источниками энергии представляет собой энергоэффективное решение. Относительно невысокая стоимость таких ветроустановок делает их доступными для большего числа промышленных потребителей. Удобство монтажа и эксплуатации позволяет сократить время на установку и минимизировать затраты на обслуживание. Простота транспортировки существенно облегчает логистику в труднодоступной местности.

В целом, можно сказать, что ветроустановки средней мощности являются перспективным инструментом для развития устойчивой электроэнергетики, обеспечивая экономические и экологические выгоды. Также важно понимать, что установленный срок службы ветроустановки в 20 лет может быть продлен после замены изношенных деталей.

science-review.ru

science-review.ru