Организация мониторинга акваторий в настоящее время испытывает большие затруднения из-за ограниченной линейки необходимых технических средств для выявления состояния прибрежных вод путем выполнения синхронных измерений в течение продолжительного времени. В морях Российской Федерации, в особенности в районах, подверженных сезонным ледовым явлениям, возможности натурных наблюдений и научных исследований, включая спутниковую океанологию, в настоящее время ограничены. Разрешить сложившуюся ситуацию возможно путем организации мониторинга на основе распределенных сетей долговременных автономных станций, обладающих необходимым набором измерительных средств и средств дистанционной передачи результатов измерений на береговые или мобильные (суда) посты.

Особое место в мониторинге акваторий занимает изучение процессов качественного и количественного массообмена на поверхности раздела «вода – дно». Газы и другие химические компоненты, выделяемые и поглощаемые донными отложениями, являются отражением постседиментационных процессов, процессов, связанных с формированием месторождений твердых полезных ископаемых, нефти и газа, а также результатов антропогенного воздействия на среду. Они могут быть зафиксированы в растворенном или газообразном состоянии в придонной воде. На этом основан метод донных камер, позволяющий количественно оценить химический обмен на границе «вода – дно» путем прямых измерений потоков растворенных и газообразных компонентов [1, 2].

Постановка задачи и состояние проблемы

Создание распределенной сети донных геохимических станций поколения позволяет при разумных затратах:

– охватить большие акватории и обеспечить длительные синхронные измерения с необходимой пространственной и временной дискретностью;

– обеспечить передачу измеренных данных дистанционным способом;

– выполнять измерения подо льдом, с длительным накоплением результатов и последующей их передачей.

Таким образом, проектирование донных и притопленных станций является актуальной задачей, так как в настоящее время отечественные серийные образцы отсутствуют. Приобретение импортных образцов, в связи с их высокой стоимостью проблематично, что снижает эффективность процесса исследований и освоения (экология, ресурсы, коммуникации, безопасность) акваторий, попадающих в зону интересов России, и приводит к фактическому вытеснению России из международных океанологических, в том числе арктических проектов. Важно, что создание многоцелевых вариантов автономных океанологических станций нового поколения представляет коммерческий интерес в плане их тиражирования, реализации внутри страны и за рубежом, а также обеспечения занятостью квалифицированных инженерных и рабочих кадров.

В предыдущие годы в нашей стране были разработаны:

– автономная донная станция в упрощенном недорогом варианте, позволяющая измерять температуру, электропроводность, давление воды, направление и скорость течения у дна с передачей результатов на борт судна по гидроакустическому каналу связи с глубин до 200 м (ИО РАН, 2002 г.);

– автономная экологическая стационарная станция (АПС-ЭКО) для определения фоновых уровней загрязнения и измерения гидрофизических параметров водных масс до глубины 200 м и передачи данных через поверхностный радиобуй (ЦНИИ «Гидроприбор», 1997 г.);

– в 1999г. Институтом океанологии РАН при поддержке Миннауки РФ была создана и испытана отечественная донная гидрохимическая мини-станция, которая продемонстрировала работоспособность на глубинах до 50 м. К 2002 г. были разработаны отдельные узлы новой станции с рабочей глубиной до 200 м.

Наиболее совершенными зарубежными образцами океанологических станций являются:

– многопараметровая мониторинговая станция СТD-F фирмы «Сheisea Technologies Group» с глубиной измерений до 60 м и съемом измеренных данных по кабелю длиной 1200 м (2000 г.);

– многопараметровая станция сбора данных CTD-S4 фирмы «Inter Ocean systems, inc» с глубиной измерений до 70 м и считыванием измеренных данных после подъема станции на борт судна (2000 г.);

– автономный измеритель течений, температуры, электропроводности и давления воды до 3500 м UCM-60 фирмы «General Oceanics» и считыванием измеренных данных после подъема станции на борт судна (2001 г.).

Наиболее существенными недостатками всех зарубежных автономных многоцелевых океанологических станций являются:

– необходимость использования крупных специализированных научно-исследовательских судов;

– высокая заявляемая стоимость (более $100000), как правило, без учета стоимости якорной системы, размыкателей троса, кабелей для съема измеренных данных, сигнальных радиобуев и т.п.;

– большая стоимость тарировки станций перед постановкой в море, так как отдельно от станций измерительные датчики не тарируются.

Применительно к мониторингу морей Российской Федерации, подверженных сезонным ледовым явлениям, одним из основных требований является наличие на станции гидроакустического канала связи для передачи измеренных данных на береговой пост и далее на спутник, а также для контроля и управления режимами работы станции. Высокая вероятность сильного волнения, особенно в северных морях, существенно снижает надежность успешной передачи измеренных данных через радиобуй и тем более через кабель. Эти особенности затрудняют использование станций без гидроакустического канала связи [3, 4].

Обоснование предлагаемого

решения задачи

При создании автономных донных станций нового поколения, для мониторинга гидрофизических и гидрохимических параметров морской среды с использованием гидроакустической телеметрии и реализации энергосберегающих технологий, логично использовать модульный принцип построения станции на основе унифицированного ряда измерительных ячеек – интеллектуальных модулей, которые объединяются в единую информационную сеть. Каждый модуль является законченным автономным прибором, исполняющим свою функцию в сети (измерение определенного параметра, размыкание-замыкание, гидроакустическая связь и т.д.) по команде «ведущего», которым может быть назначен любой из них. Модули объединяются в единый подводный комплекс – станцию, которая может быть установлена на дне либо подвешена в толще воды с помощью якорной системы, притопленного или поверхностного буя. Кроме того, модульный комплекс может быть использован в качестве многопараметрического гидрофизического зонда с неограниченной глубиной погружения. Этот же комплекс, будучи объединен с гидрохимическим блоком, а также с боксами для изучения потока вещества через поверхность раздела «вода – грунт», составляет донную гидрохимическую станцию. Гидрохимический блок представляет собой набор из двадцати отборников проб воды с автономным управляющим блоком, осуществляющими программированный отбор проб. Боксы, реализующие боксовый метод, создаются из специальных синтетических материалов, исключающих влияние коррозии, газовыделения или растворения элементов конструкции.

Сравнение предлагаемых решений с достижениями мировой

и отечественной науки

Характеристики многоцелевой автономной донной станции приведены в таблице, в сравнении с характеристиками ранее разработанных отечественных и зарубежных образцов.

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что многопараметрическая донная станция обладает рядом преимуществ в сравнении с другими станциями по перечню измеряемых параметров, по глубине измерений и количеству измерительных модулей. Следует отметить, что станция имеет высокоскоростной гидроакустический канал передачи данных с дальностью действия до 2000 м, а также допускает установку любого набора измерительных модулей и программирование их работы непосредственно перед постановкой в море. Также имеется возможность тарировки измерительных модулей – каждого в отдельности. Следует отметить, что станция оснащается модулем измерения концентрации растворенного метана (СН4). Таким образом, можно утверждать то, что станция не имеет аналогов в среде известных лучших образцов.

Донная станция представляет собой обтекаемый блок плавучести из сферопластика, со стабилизирующей плоскостью. Габаритные размеры блока 350х350х350 мм. В нем предусмотрены 20 вертикальных отверстий для установки цилиндрических контейнеров с измерительными модулями (1–3 измерительных канала в каждом модуле) и техническими модулями (гидроакустический канал связи, размыкатель троса, проблесковый/радиомаяк и др.). Контейнеры однотипны (диаметр 50 мм, длина 250 мм). Все измерительные и технические модули в составе станции объединены в единую информационную сеть. Для управления работой станции может быть назначен любой из модулей. Программа работы станции запускается (или корректируется) непосредственно перед её постановкой в море или после постановки по гидроакустическому каналу. Передача данных измерений со станции после их накопления за любой срок производится по запросу, сделанному с берегового поста, судна обеспечения или информационного буя по гидроакустическому каналу связи, с последующей их трансляцией через спутник в центр обработки океанологической информации ИО РАН. После окончания срока работы автоматически или по команде станция всплывает на поверхность водоема. После всплытия станции на поверхность, автоматически включается проблесковый огонь и радиомаяк.

Гидрохимический модуль станции представляет собой пространственную раму (1000х1000х300 мм) с закрепленными на ней боксами (камерами). На раме установлены кассеты пробоотборников, исполнительные механизмы, источники питания, другие сенсоры и вспомогательное оборудование. Основным назначением гидрохимического блока (модуля) станции является: отбор проб в придонном слое по заданной программе в герметичные пробоотборники, с одновременным измерением гидрохимических параметров воды, с целью оценки потоков газов и других химических компонентов в придонной области водоема.

Характеристики станций

|

Многоцелевая станция |

Донная станция ИО РАН |

АПС-ЭКО «Гидроприбор» |

«CTD-F» CheiSea Technology Group |

«CTD-S4» Inter Ocean Systems, inc. |

VCM-60 General Oceanics |

|

|

Глубина измерений, м |

2000 |

200 |

200 |

60 |

70 |

3500 |

|

Автономность |

1,2 года |

до 1 года |

1 год |

Зависит от программы |

Зависит от программы |

Зависит от программы |

|

Способ передачи данных |

ГА-канал |

ГА-канал |

Кабель или радиобуй |

Кабель 1200 м |

После подъема |

После подъема |

|

Кол-во измерительных. модулей, шт |

до 36 |

5 |

12 |

До 20 |

До 10 |

До 8 |

|

Объем памяти, Mbytes |

256 |

2 |

– |

16 |

20 |

16 |

|

Интерфейс |

RS485 |

RS485 |

– |

RS422 |

RS232 |

RS232 |

|

Масса, кг |

10–50 (от кол-ва модулей) |

50 |

500–2000 |

6–8 |

10–20 |

10–20 (от кол. модулей) |

|

Длина, м |

0,35 |

0,1 |

5,0 |

0,4 |

1,0 |

1,0 |

|

Измеряемые параметры: диапазон/погрешность |

||||||

|

Давление, бар/ %FS |

0–200 0,1 |

0–20 0,1 |

0–20 0,1 |

0–60 0,02 |

0–100 0,15 |

10–350 0,2 |

|

Температура, °С |

–2+40 0,005 |

–2+35 0,01 |

–2+30 0,1 |

–2+35 0,005 |

–5+45 0,02 |

–5+45 0,1 |

|

Электропроводность, мСм/м |

1,2–72 0,005 |

2–65 0,02 |

неизв. |

0–70 0,005 |

1–70 0,02 |

2–74 0,06 |

|

Раств. кислород О2, мл/л |

0–12 0,25 |

нет |

неизв. |

нет |

нет |

нет |

|

РН, ед |

2–12 0,05 |

5–10 0.05 |

3–11 неизв. |

нет |

2–12 0,5 |

нет |

|

Раств. метан СН4, мл/л |

0–30 0,001 |

нет |

неизв. |

нет |

нет |

нет |

|

Напр. теч., град |

0–360 2 |

0–360 5 |

0–360 неизв. |

нет |

0–360 2 |

0–360 2 |

|

Скор. теч, см/c |

0–500 2 |

0–200 5 |

0–150 неизв. |

нет |

0–350 2 |

0–600 2 |

Уникальность гидрохимического донного модуля заключается в его конструкции, позволяющей при постановке на дно нижними кромками измерительного бокса изолировать внутренний объем воды от внешней среды и проводить отбор проб из самого бокса. При этом обеспечивается циркуляция воды в течение эксперимента со скоростью, близкой к скорости придонной циркуляции, что осуществляется с помощью специального перемешивающего устройства. В модуле применен дополнительный бокс для оценки биохимического фона придонной воды, а также гидрохиноновые контейнеры для корректировки различия циркуляции воды снаружи и внутри боксов, что расширяет возможности боксового метода. Подобные подходы являются оригинальными и использованы в отечественной практике впервые.

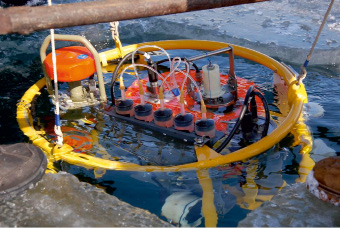

Гидрохимический модуль станции представляет собой пространственную раму из стали (рисунок), на которой монтируются ряд подсистем: два винипластовых измерительных бокса, кассета из 20-ти пробоотборников, микропроцессорный измерительно-управляющий модуль с блоком памяти, блок питания, система спуска-подъема станции, с размыкателем троса, блок гидрофизических измерительных модулей [5–7].

Гидрохимическая станция (МГС-1), разработанная в ИО РАН, в процессе подледной постановки. В центре красная крышка рабочего бокса с устройством перемешивания и оптронными датчиками содержания кислорода. Перед боксом автономный блок с пятью отборниками проб воды. Внизу, под водой, виден белый корпус двигателя привода механизма срабатывания отборников проб воды. Слева блок гидрофизических измерителей параметров среды, с головкой доплеровского измерителя скорости и направления течения красного цвета

Применение и планируемые результаты

Многоцелевая автономная гидрохимическая донная станция с дистанционным считыванием измеренных данных предназначена для мониторинга акваторий, в том числе подверженных сезонным ледовым явлениям и сильному волнению. Измеренные с её помощью данные до глубин более 2000 м крайне необходимы для изучения сезонной, синоптической, мезо- и микро- масштабной изменчивости водных масс, построения и использования диагностических и прогностических моделей акваторий, для обеспечения хозяйственной деятельности (добыча минеральных и био-ресурсов, строительство гидротехнических сооружений, природоохранная деятельность) и решения оборонных задач.

Данные, собираемые донными гидрохимическими станциями, являются фундаментом для изучения процессов химического массообмена у дна, ответственных за осадконакопление и биопродуктивность акваторий, оценки антропогенного воздействия на среду, прогнозирования, изучения и оценки месторождений твердых полезных ископаемых, нефти и газа на основе анализа углеводородных эманаций.

Благодаря оригинальной возможности проведения синхронных измерений в заранее выбранных точках длительное время, данные автономных станций при мониторинге позволят применять экономичные схемы численного моделирования, свободные от сложных обратных задач восстановления полей, что позволит реально изучать и прогнозировать процессы синоптической и мезомасштабной изменчивости водных масс, включая положение фронтальных зон, вихрей и линз.

Заключение

Разработка и изготовление многоцелевой донной автономной станции модульной конструкции нового поколения с неограниченной глубиной погружения допускает применение ее в нескольких вариантах. При этом будут использоваться уже разработанные методы создания океанологической техники, образцы которой на протяжении многих лет успешно применяются в разнообразных исследовательских проектах по фундаментальной и прикладной тематике, в том числе в международных экспериментах. При создании донной станции будет использована концепция «интеллектуальных датчиков» и модульный принцип, позволяющие компоновать ее в нескольких вариантах: как донную гидрофизическую, донную гидрохимическую или притопленную гидрофизическую станцию. Разрабатывается структура и конструкция всех элементов станции: унифицированные микроэлектронные схемы и микропроцессорные узлы, конструкционные узлы измерительных модулей, гидроакустический комплекс для передачи данных, интеллектуальный комплекс управления работой станции, накопления и обработки измеренных данных, оборудование для постановки и подъема станции.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема № 0149-2018-0010) при частичной поддержке РФФИ (проект № Рго_а 17-05-41041) и РНФ (проект 14-50-00095).

Библиографическая ссылка

Лискин В.А., Римский-Корсаков Н.А. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА АКВАТОРИЙ В СЕГМЕНТЕ ПРИДОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ // Научное обозрение. Технические науки. 2018. № 3. С. 26-31;URL: https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1188 (дата обращения: 13.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/srts.1188

science-review.ru

science-review.ru